WikiMANNia hat in 352 Tagen seinen 18. Geburtstag.. Geburtstag.

|

Journalismus

Der Begriff Journalismus bezeichnet summarisch alle erwerbs- und gewerbemäßigen Aktivitäten im Zusammenhang mit der medialen Verbreitung und Veröffentlichung von Informationen, Nachrichten und Unterhaltung. Die journalistische Tätigkeit ist in Deutschland aufgrund der Nichtexistenz eines urheberrechtlichen Schutzes des Begriffs Journalist auf Grundlage der verfassungsrechtlich verbrieften Meinungs- und Pressefreiheit grundsätzlich jeder Person zugänglich.

Journalistische Tätigkeiten sind der Meinungswirtschaft zuzurechnen und umfassen heutzutage in zunehmenden Umfang propandistische Verbreitung von Regierungsstandpunkten.

Journalistische Hybris

Gesinnungsjournalismus (journalistische Hybris):

Erfahrene Journalisten haben seit jeher junge Kollegen vor der gefährlichsten Krankheit des Berufs gewarnt, der journalistischen Hybris. Wer Minister auf Reisen begleitet, mit Nobelpreisträgern in deren Wohnzimmer plauscht, vom Konzernboss durch die Fabrik geführt wird, mit einem Parteichef frühstückt und vom Bundespräsidenten zu Staatsbanketten geladen wird, kann rasch ein trügerisches Gefühl der Ebenbürtigkeit mit den Mächtigen und Reichen, den Genies und den Berühmtheiten dieser Welt bekommen. Manche Journalisten dünkten sich sogar deutlich smarter als die Politiker, über die sie schrieben. Diese Selbstüberschätzung machte sie nicht selten zu ziemlich eitlen, arroganten und wenig beliebten Zeitgenossen. Leider waren das noch die guten, alten Zeiten im Journalismus. Zumindest blieben früher die Schuster bei ihren Leisten: Lange Reden und sperrige Papiere, vielschichtige Ereignisse und komplizierte Wirklichkeiten wurden zu Nachrichten, Berichten und Reportagen reduziert und komprimiert. Die Journalisten waren die Augen und Ohren der Bürger. Leser, Hörer und Zuschauer wurden über das Wichtige in der Welt mehr oder minder gut und objektiv informiert - wohlwissend, dass es Objektivität nicht geben kann, aber sehr wohl ein stetiges, ernsthaftes Bemühen darum. Gesinnungsjournalismus ist eine Gefahr für die Demokratie Die Vermittlung eines realistischen Bildes der Welt ist eine Bedingung für den informierten, aufgeklärten Bürger und damit für die Demokratie. Der moderne Haltungs-Journalismus aber krankt immer mehr an Einseitigkeit und Subjektivität, ist oft tendenziös und ideologisiert. Dabei sind viele Korrespondenten und Redakteure gut ausgebildete, professionelle Journalisten, ehrliche und anständige Kollegen, die ihrem Beruf mit Herzblut nachgehen. Liest man aber die Zeitungen, die diese ehrenwerten Journalisten füllen, hört oder sieht man ihre Sendungen, finden sich unzählige Belege für die ständige Verletzung zentraler journalistischer Standards. Es gibt mehrere Gründe, warum gute Journalisten schlechten Journalismus machen. Keine der Ursachen aber scheint so wichtig wie die des Machtgewinns. Gesinnung macht aus dem Beobachter einen Protagonisten und Einflussnehmer. Gesinnung verleiht Ansehen und Bewunderung. Aber Gesinnungs-Journalismus ist der größte Feind des Qualitäts-Journalismus. Mit den 68er-Journalisten begann der Niedergang Der Sündenfall kam schleichend, fast unbemerkt. Den Startschuss gab wohl die Generation der 68er, die in die Medien strömten. Die Arbeit dort war für die ehrgeizigen Rebellen bei ihrem Marsch durch die Institutionen ohnehin sehr attraktiv. Erprobt im anti-autoritäten[wp] Habitus und in heftigen Debatten linksextremer Zirkel, moralisch selbstgewiss für die Rechte von Frauen und Behinderten, die "Ausgebeuteten", "Unterdrückten" und die Dritte Welt eintretend, brachten sie ein Sendungsbewusstsein in die Redaktionen, dem die meisten, von Kriegs- und Nachkriegszeit gebeutelten älteren Redakteure wenig entgegensetzen konnten. Das professionelle Selbstbild im Journalismus veränderte sich allmählich. Journalisten war es in wachsendem Maße zu wenig, lediglich Beobachter und Berichterstatter, Vermittler ferner Wirklichkeiten und Übersetzer komplexer Zusammenhänge zu sein. Redakteure und Reporter wurden sich der enormen Macht der Medien zunehmend bewusst, eine Macht, die trotz der Strukturkrise der Branche in der digitalen Revolution und trotz unzähliger neue Informationsquellen im Internet eher noch zunahm. Denn angesichts der neuen, überwältigenden Informationsfluten und des brutalen Bedeutungsverlusts alter Autoritäten wie Kirchen, Parteien und Gewerkschaften nahm die Sehnsucht nach Orientierung in der Gesellschaft ebenfalls noch zu. Medien füllten das neue, gesellschaftliche Wertevakuum. Journalisten spürten, welch großen Einfluss sie nehmen konnten, wie viel Beifall und Zustimmung sie einheimsen konnten. Je emotionaler, je drastischer und aufwühlender die Beiträge wurden, desto größer waren oft Resonanz und Zustimmung. Journalisten entdeckten, dass offenbar niemand sie daran hinderte, ihrem eitlen Sendungsbewusstsein freien Lauf zu lassen. Eher im Gegenteil. Moralisierung als Steigerung der Skandalisierung Verleger und Medienkonzerne kümmerten sich angesichts des dramatischen Strukturwandels in der Branche vor allem um die Rentabilität der traditionellen Medien und um neue Geschäftsmodelle. Die Erfahrung, dass man auf dem immer heftiger umkämpften Medienmarkt mit Boulevardisierung, Emotionalisierung und Skandalisierung sehr erfolgreich sein kann, verführte auch seriöse Medien, strenge journalistische Standards hintenan zu stellen. Eine Intensivierung dieses Trends erfolgte, als der besondere Erfolg der Moralisierung von Inhalten - eine enge Verwandte der Skandalisierung - deutlich wurde. Mit der Legitimation, Nachrichten und Berichte mit mehr Hintergrund, Erklärung und Einordnung anreichern zu wollen, wurde die Suche nach Objektivität und das Bemühen um Aufklärung ersetzt durch das Bestreben, dem Leser und Hörer zu zeigen, was gut und was böse ist. Moralisierung ist gleichzeitig ein Erfolgsrezept im Kampf um Aufmerksamkeit und also auch die optimale Form, den zunehmend verunsicherten Bürgern im 21. Jahrhundert Orientierung zu geben. Politiker und Parteien, die anfangs noch protestiert hatten, wenn sie und ihre Positionen schief und krumm dargestellt, vor allem aber einseitig bewertet wurden, scheiterten fast immer. Beim Versuch direkter Einflussnahme holte sich die Politik immer wieder eine blutige Nase, wurden allzu wagemutige Politiker öffentlich vorgeführt als Feinde der Pressefreiheit. Auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern triumphierte trotz der Macht von Rundfunkräten bei der Besetzung von Spitzenpositionen eine neue Freiheit von politischen Abhängigkeiten - solange die Botschaften dem politischen Mainstream entsprachen. Deutschland - ein Paradies journalistischer Freiheit? Wer in Deutschland nach Zensur oder Kontrolle der Medien seitens des Staates, nach Willkür oder strengen Vorgaben der Verleger sucht, wird kaum fündig. Oberflächlich betrachtet wirkt es wie ein demokratisches Paradies der journalistischen Freiheit. Bedauerlicherweise dient die Realität in den Redaktionen immer weniger dazu, objektiv zu berichten und aufzuklären. Journalisten, deren Dienstleistung und Handwerk essentiell für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft sind, die traditionell in privaten Kreisen beklagten, lediglich "Voyeure der Geschichte" zu sein, wurden über die Jahre wichtige Protagonisten des politischen Diskurses, Hauptdarsteller auf der öffentlichen Bühne. Es verloren nicht nur Kirchen, Gewerkschaften und Parteien deutlich an Einfluss, auch die Zeit der richtungsweisenden, hochgeachteten Intellektuellen, wie es beispielsweise Heinrich Böll[wp], Günter Grass[wp] oder Jean-Paul Sartre[wp] einmal waren, war offensichtlich vorbei. Zu Wort melden sich heute höchstens noch politikferne, eher öffentlichkeitsscheue Philosophen wie Peter Sloterdijk oder Denker auf Caféhaus-Niveau wie Richard David Precht[wp]. Die Bedeutung der Journalisten nahm zu, Fernseh-Moderatoren wie Marietta Slomka[wp], Claus Kleber oder Dunja Hayali wurden zu moralischen Instanzen der Gesellschaft. Aber auch einfache Redakteure und Reporter fühlten die neue Bedeutung und die große Resonanz in der Öffentlichkeit. Von großer Bedeutung war, dass die Mehrheit der deutschen Journalisten mehreren wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge eindeutig linke und grüne Positionen vertritt - was sich vor allem in den öffentlich-rechtlichen Medien widerspiegelt. Heute lässt sich mühelos und täglich zeigen, dass die Nachrichten, die Berichte und insbesondere die Kommentare von Sendern wie dem Deutschlandfunk oder dem Hessischen Rundfunk in der Regel einen deutlich linken oder grünen Zungenschlag haben. Es ist ein Rätsel, dass Konservative und Liberale in den Unionsparteien und der FDP klaglos ihre dramatische, alltägliche Missachtung in den öffentlich-rechtlichen Sendungen akzeptieren. Wer nach journalistischer Vielfalt sucht, wird von Chefredakteuren gerne auf die wachsende Diversität in den Redaktionen verwiesen. Der Anteil der Frauen ist in den Medien drastisch gestiegen, was ebenso mit einem Qualitätsgewinn gleichgesetzt wird wie die wachsende Zahl von Journalisten mit Migrationshintergrund. Ziemlich sicher haben Frauen eine erhebliche Verantwortung für die zunehmend subjektive und emotionale Berichterstattung in unseren Medien. Absurderweise wird hier unterstellt, Geschlecht und Herkunft brächten automatisch neue, unterschiedliche Sichtweisen in die Redaktionen - wenn das so wäre, wäre das schlimm, wo es so ist, ist es schlimm. Denn in der klassischen Ausbildung des Journalisten gilt es zu Recht als eines der höchsten Güter, bei der journalistischen Arbeit den größtmöglichen Abstand von den eigenen Interessen, der persönlichen Geschichte und Herkunft einzunehmen. Eben möglichst neutral und objektiv zu berichten. Optimal ist - zumindest bei rein nachrichtlichen Berichten - eine möglichst große Nähe zur wissenschaftlichen Herangehensweise an die eigene Arbeit. Wobei Journalismus immer geprägt sein wird von Reduktion und Gewichtung, Verkürzung und Komprimierung, ja auch von einer gewissen Oberflächlichkeit und Verzicht auf viele Aspekte insbesondere im Vergleich zu wissenschaftlichen Methoden. Aus der Sicht des modernen Haltungsjournalismus sollen die jungen Kollegen allerdings nicht um die optimale Form einer objektiven Berichterstattung ringen, nicht dem Perspektivwechsel, der Ausgewogenheit und der Suche nach unterschiedlichen Quellen höchste Priorität geben, sondern dem Leser, Hörer oder Zuschauer möglichst schnell "Orientierung" geben und sich dabei auch selbst "einbringen". Welch ein absurdes Bild vom guten Journalisten steht hinter einer solchen Auffassung? Der Siegeszug des schlechten Journalismus Der Haltungs- oder Gesinnungsjournalismus befindet sich nach wie vor in einem Siegeszug durch die Redaktionen vieler Medien. Gepriesen wird - auch an Journalistenschulen und Medieninstituten, von Journalistenverbänden und "Medienjournalisten" - ein "werteorientierter Journalismus", das professionelle Idealbild ist der "Journalist mit Haltung". In den Redaktionen setzte sich, auch dank gruppendynamischer Prozesse, dieses Weltbild durch: Jeder will "zu den Guten" gehören, kaum einer möchte auf die wohlige Wärme der redaktionellen Zugehörigkeit und die "gemeinsamen Werte" verzichten. Dass Journalisten zudem von jeher viel von anderen abschreiben, ist ohnehin eine Binsenweisheit. Schließlich stellten junge Nachwuchsjournalisten auch schnell fest, dass sie mit Texten und Beiträgen, die nicht dem Mainstream entsprechen, sehr schlechte Berufs-Perspektiven haben. Der moderne Journalismus suggeriert, dass die deutsche Gesellschaft sich im Abwehrmodus gegen mächtige Feinde der Demokratie und der Menschenrechte befindet und deshalb auch die Journalisten gefordert seien, Flagge zu zeigen, insbesondere gegen die Feinde "von rechts". Es wird so getan, als stünde in Kürze die Machtergreifung von Neonazis und anderen Rechtsextremisten bevor. Zwar verteidigt der Journalist neuen Typs seine "Haltung" als Bekenntnis zu den Menschenrechten, als Kampf gegen jede Relativierung des Holocaust, was für jeden vernünftigen Menschen in Deutschland eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Aber in Wirklichkeit geht es um viel mehr. Geschickt wurde nämlich der angebliche "Kampf für die Demokratie" und "gegen rechts" thematisch auf die Energie- und Klimapolitik, die Migrations- und Flüchtlingspolitik, auf die EU- und USA-Politik ausgedehnt. Überall soll "Haltung" gezeigt werden - wer widerspricht, ist schnell "Rassist", "Klimaleugner" oder gleich "Nazi". Der ewige Kampf gegen die eigene Geschichte Der Haltungsjournalismus lehnt sich eng an das schlichte Weltbild moderner Globalisten (früher Internationalisten) an, ist ein Ausdruck des siegreichen Kulturkampfes der Linken seit den 70er Jahren in fast allen gesellschaftlichen Bereichen. Nach wie vor geht es um die vorgebliche Interessenvertretung für die Unterdrückten und Ausgebeuteten. Heute kämpfen diese akademischen Eliten nicht mehr für die Arbeiterklasse (die seit Jahrzehnten schrumpft) und auch nicht mehr für unterdrückte Völker (von denen die smarten - zum Beispiel in Südostasien - sich eh selbst zu helfen wissen). Jetzt dominieren den gesellschaftlichen Kampfplatz vor allem identitär definierte Gruppen, die aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion, Herkunft oder sexuellen Orientierung die neuen Opfer des Kapitalismus, des freien Westens und des "alten weißen Mannes" sind. In Deutschland kommt zur "weißen Schuld" auch noch die Verantwortung für den Holocaust. Beides dient dem Haltungsjournalisten als schlüssige Legitimation, wo immer es geht, linke, anti-westliche und freiheitsfeindliche Positionen einzunehmen, die eigene Geschichte ausschließlich in düsteren Farben darzustellen, nach Reglementierungen und Gesetzen, nach dem Eingriff des Staates in möglichst viele Lebensbereiche und insbesondere, um der "sozialen Gerechtigkeit" willen, vor allem der Wirtschaft zu verlangen. Klare Weltbilder sollen "Orientierung" geben Dieses destruktive und letztendlich freiheitsbedrohende Weltbild dominiert die Berichterstattung vieler Medien. Schon bei Wortwahl und Formulierung wird darauf geachtet, dass der Leser oder Hörer die Informationen richtig "einordnen" kann: Wenn es beispielsweise um den Lieblingsfeind deutscher Medien, US-Präsident Donald Trump, geht, dann heißt es nicht, er sage oder erkläre etwas, sondern meistens "behauptet" oder "verbreitet etwas", er "tönt" oder "lästert". Als "umstritten" werden besonders gerne Wissenschaftler und Politiker bezeichnet, die dem gängigen Mainstream widersprechen. Und mit dem Wort "rechts" werden gerne Personen, Gruppen oder "Kreise" gekennzeichnet, um sie von vorneherein in den Ruch des Unseriösen und Antidemokratischen zu rücken. Eine Parallele findet sich im früheren DDR-Sprachgebrauch, wo gerne das Wort "bürgerlich" benutzt wurde, um von vorneherein jemanden zu diskreditieren. Inzwischen gehören traditionelle journalistische Standards für viele Journalisten auf die Müllhalde der Geschichte. So kann heute ungestraft und offen verkündet werden: mit dem "Neutralitätswahn" sei Schluss. Journalisten müssten aufhören "nur abbilden zu wollen", so der WDR-Redakteur Georg Restle[wp]. Auch im Spiegel durfte der Redakteur Phillipp Oehmke titeln "Die Zeit der Neutralität ist vorbei"[1], weil neutraler Journalismus "uninteressant und unaufrichtig" sei. Oehmke formulierte in seinem Beitrag aber lediglich den seit Jahren praktizierten Gesinnungsjournalismus seines Magazins. Medien fügen sich in die große Harmonie Berlins ein Glücklicherweise unterschied sich schon seit vielen Jahren die "Haltung" der meisten deutschen Journalisten kaum von den Werten der großen Koalition in Berlin. Deren Politik wiederum wird grundsätzlich auch von einem Großteil der Opposition mitgetragen. Bei so viel Harmonie zwischen der Exekutive und der Legislative sowie der so genannten "Vierten Gewalt" der Medien müsste es sich in Deutschland um ein besonders glückliches Land handeln. Das allerdings entspricht nicht unbedingt der Wahrnehmung vieler Bürger. Die Medien in Deutschland verweisen zwar häufig und gerne auf das große Vertrauen, das sie in der breiten Öffentlichkeit genießen. Erhebliche Zweifel an dieser Behauptung sind allerdings erlaubt. Denn der Journalismus in Deutschland befindet sich in einer massiven Vertrauenskrise - und das paradoxerweise trotz eines deutlichen Bedeutungsgewinns. Die Macht der Medien ist enorm - ebenso groß ist aber auch die alltägliche Skepsis gegenüber dem Journalismus. Ein sehr großer Teil der Bürger vertraut den Medien nur noch sehr begrenzt. Das allerdings möchte die Branche nicht wahrhaben. Medienwissenschaftler unterstützen diese Illusion und verkünden: "Medienvertrauen stabilisiert sich auf hohem Niveau", so der Tenor der kürzlich veröffentlichten Umfrage-Ergebnisse der Universität Mainz. Dabei belegt eben diese Studie, dass die Zahl der Bundesbürger, die den Medien "vertrauen" oder "sehr vertrauen" der repräsentativen Umfrage zufolge seit vielen Jahren unter 50 Prozent liegt - 2019 waren es 43 Prozent. Die Zahl derer, die Medien "überhaupt nicht" mehr vertrauen, war mit 28 Prozent sogar so hoch wie nie - dennoch wird das in den Auswertungen weichgespült, irgendetwas von "Polarisierung" gefaselt. Es wird so getan, als ob die Bürger, die bei der Vertrauensfrage "teil, teils" antworteten, im Grunde ja doch den Medien vertrauten. Das ist absurd. Selbst in Diktaturen wie der DDR mit streng vom Staat gesteuerten Medien waren natürlich nicht alle Meldungen gleich Lüge oder völlig verfälschend. Auch da hätten Bürger bei der Vertrauensfrage "teils, teils" antworten können, obwohl sie genau um die kommunistische Ausrichtung der Medien wussten. Da auch Medienwissenschaftler offensichtlich heute vor allem Haltung demonstrieren wollen, werden Umfrageergebnisse mit klaren Zustimmungsraten von gut 40 Prozent als "Vertrauen auf hohem Niveau" interpretiert - und natürlich wird das von den Medien entsprechend übernommen. Fakt aber ist, dass eine Mehrheit in Deutschland den Medien nicht vertraut. Das ist nur ein Beispiel, dass es dem Journalismus - nicht nur in Deutschland - längst nicht mehr um Fakten und Realitäten geht. Wichtig ist das "Narrativ", der "Hintergrund", die Einordnung. Und das alles wird von Journalisten definiert. Ganz mutige von ihnen nennen sich inzwischen stolz auch "Aktivisten" - dabei müsste sich objektiv betrachtet heute schon ein Großteil der Journalisten genau so nennen. |

| – Laszlo Trankovits[2] |

Journalistischer Aktivismus

Politisch korrekte Jugendmagazine (journalistischer Aktivismus):

| Glaubt man einer neuen, nachrückenden Generation von Journalisten, dann denkt die Jugend von heute queer, grün und gender-gerecht. Wie sich zeigt, ist das ein großer Irrtum - mit ernsten Folgen für Politik und Medien.

Ein Freund rief an, um mich auf einen Text bei "Bento"[wp] aufmerksam zu machen. Für alle Leser, die nicht auf Anhieb wissen, wovon die Rede ist: "Bento" ist die junge, digitale Ausgabe des "Spiegel". Eine Art Online-"Bravo"[wp] für die Generation Y[wp]. Oder sind wir inzwischen bei der Generation Z[wp] angelangt? Ich glaube, ich habe bei der Generationenbenennung den Überblick verloren. Egal, in jedem Fall richtet sich der "Spiegel" mit "Bento" an die politisch bewusste Jugend, von der es heißt, dass wir mehr auf sie hören sollten. Der Freund ist verheiratet und hat drei Kinder im Schulalter. Er ist also eindeutig über das "Bento"-Alter hinaus. Aber ich habe den Eindruck, er liest alles, was dort steht. Es ist wie eine Sucht. Manche Menschen begeistern sich für Zierfische. Andere wollen so viel wie möglich über das geheime Leben der Bäume wissen. Sein Hobby sind die Zwangsideen der so genannten Millennials. Ich kann ihn in gewisser Weise verstehen. Wenn es "Bento" nicht gäbe, müsste man es erfinden. Wo sonst bekommt man einen so tiefen Einblick in die Lebens- und Vorstellungswelt junger, politisch nachhaltig sozialisierter Menschen? Ich finde schon den Titel genial. Klingt wie eine dieser Sushi-Boxen, die sie am Flughafen anbieten. Total gesund und trotzdem hip. Eine typische Woche auf "Bento" geht so: Am Montag berichtet eine Autorin über die Angst, auf die Straße zu gehen, weil sie am Tag zuvor beim Coffee-Shop den Kaffee aus Nachlässigkeit in einen Pappbecher hat füllen lassen, statt wie sonst in einen ihrer eigenen Mehrweg-Coffee-to-go-Cups, von denen sie im Übrigen drei besitzt, wie sie die Leser wissen lässt, damit ihr genau ein solches Missgeschick nicht passiert. Jetzt fürchtet sie, dass eine riesige Empörungswelle über ihr zusammenschlägt, weil jemand sie mit dem Pappbecher gesehen hat, was wiederum auf "Bento" zu 200 Zeilen über "Meine Angst vor dem Shitstorm" führt. Nie wieder Wein statt Armutstalk Tags darauf geht ein Redakteur der Frage nach, was es über ihn aussagt, wenn er noch nie eine schwarze Freundin hatte (oder war das die "Zeit"?). Dann macht sich eine Redakteurin Vorwürfe, dass sie auf Partys manchmal einfach ein Glas Wein trinkt, statt die Umstehenden mit Fragen zu löchern, warum sie nicht die Hälfte ihres Gehalts zur Linderung des Elends in Afrika spenden. Der Artikel endet mit dem Versprechen, sich keine Pause mehr zu gönnen, auch nicht auf Partys. Nie wieder Wein statt Armutstalk, nie wieder belangloses Geplänkel: "Ich weiß, dass ich damit aufhören muss. Weil es das absolut Mindeste ist, was ich tun kann." Was das politische Bewusstsein angeht, ist der "Bento"-Redakteur kaum zu toppen. In der Hinsicht macht ihm so schnell keiner was vor. Leider korrespondiert die Bewusstseinsstufe nicht mit der ökonomischen Anerkennung. Vor ein paar Wochen hat der "Spiegel" verkündet, die Seite einstellen zu wollen, wegen Erfolglosigkeit. Im Herbst ist Schluss, dann müssen sich die Redakteure nach einem neuen Job umsehen. Auch ein paar Straßen weiter, am Hamburger Speersort bei der erfolgsverwöhnten "Zeit", hat man sich entschlossen, den Jugendableger stillzulegen. "Ze.tt"[wp] heißt das Angebot dort. Es ist im Prinzip das Gleiche wie "Bento", nur noch ökobewusster und veganer. Auch hier heißt es, dass man für das hoffnungsvoll gestartete Programm leider keine wirtschaftliche Perspektive sehe. Niederlage für journalistischen Aktivismus Die Einstellungsankündigungen wurden in den Branchendiensten vermerkt, aber darüber hinaus haben sie kaum Beachtung gefunden. Ich halte das für einen Fehler. Ich glaube, dass sich aus dem Ende für die politisch korrekten Jugendmagazine etwas Grundsätzliches ableiten lässt. Das Aus für "Bento"[wp] und "Ze.tt"[wp] ist aus meiner Sicht nicht nur eine Niederlage für eine bestimmte Form des journalistischen Aktivismus: Es lässt ganz prinzipiell Rückschlüsse zu auf die Attraktivität von politischen Angeboten, denen angeblich die Zukunft gehört. Wenn man die Grüne Jugend ein Magazin erstellen ließe, sähe es ziemlich genau so aus wie die von "Spiegel" und "Zeit" ersonnenen Millennial-Ausgaben. In anderen Redaktionen heißen die Ressorts "Wirtschaft", "Politik" oder "Leben". Hier nennen sie sich "Gerechtigkeit", Inklusion"[wp] und "Gefühl". "Was willst du später mal werden, wenn du mit dem Studium fertig bist?" "Ressortleiter Gefühl." Wenn das kein Lebenstraum ist! Natürlich wird auch gegendert, bis es kracht, und jeder Minderheit gehuldigt, sei sie noch so klein. Von außen betrachtet mag das eine oder andere etwas überspannt wirken. Aber man sollte sich nicht täuschen: Was bei den Jugendausgaben in exaltierter Form hervortritt, ist für eine ganze Generation von Journalisten inzwischen Leitlinie. Die 30- bis 35-Jährigen, die jetzt in die Redaktionen drängen, beherrschen alle das Vokabular des akademischen Milieus, dem sie entstammen, eine Mischung aus Politsoziologendeutsch und Befindlichkeitssprache, die stets ein wenig geschwollen klingt, aber eben auch sehr bedeutend und vor allem wahnsinnig einfühlsam. Auf der Suche nach einer Erklärung für das Scheitern heißt es jetzt, die Corona-Krise habe die ökonomischen Aussichten verdüstert. Aber das ist Unsinn. Corona ist nur der Anlass, die Einstellung zu verkünden. In Wahrheit haben die Jugendplattformen nie die Quoten gehabt, die es brauchte, um einigermaßen kostendeckend zu arbeiten. "Bento" und "Ze.tt" lebten von der Behauptung, eine Generation zu vertreten, die queer, grün und gendergerecht denkt. Wie sich zeigt, ist diese Generation nicht viel größer als der Studiengang, dem seine Protagonisten entstammen. Die brutale Realität des Internets Das Internet kann brutal sein. Solange man keine verlässlichen Zahlen hat, darf jeder an seine eigene Wahrheit und auch Wichtigkeit glauben. Ich habe noch nie einen Leitartikel-Schreiber getroffen, der nicht selbstverständlich davon ausging, dass der geneigte Leser als Erstes den Blick auf seinen donnernden Kommentar richten würde, wie die Kanzlerin den Konflikt im Südchinesischen Meer lösen müsse. In der Online-Welt weiß man bis auf den letzten Klick, wie viele Leser wirklich interessiert, was die Kanzlerin jetzt im Südchinesischen Meer tun sollte. Die Desillusionierung durch die Zahlen ist altersunabhängig. Sie trifft die junge migrantisch bewegte Feministin, die denkt, dass die ganze Welt Anteil an ihrem Schicksal nimmt, ebenso wie den von ihr verachteten alten weißen Mann. Man kann sich auch nicht mehr damit herausreden, dass einen das Old-Boys-Netzwerk davon abgehalten hätte, groß herauszukommen. Alles, was es heute braucht, um berühmt zu werden, ist ein Podigee-Abo oder ein Wordpress-Account. Das Problem mit dem Zirkelschluss Dass man aus dem Stand heraus zum Netzphänomen werden kann, hat gerade die Stand-up-Komödiantin Sarah Cooper mit ihren Trump-Imitationen bewiesen. Jedes ihrer über TikTok verbreiteten Videos erreicht ein paar Millionen Menschen. Wenn das Genderprogramm eine solche Granate wäre, wie immer behauptet, dann müssten die Zahlen auch hier durch die Decke gehen. In Wahrheit schaffen es die Betreiber netzfeministischer Blogs kaum, ihre Serverkosten zu decken. Es braucht eben etwas mehr als Gesinnung, um sich durchzusetzen. Witz und Sprachtalent wären, zum Beispiel, ganz hilfreich. Das Phänomen der relativen Größe lässt sich auch im politischen Raum beobachten. Nur weil ein Thema auf dem Strategiekongress der Jusos ein Riesenhit ist, heißt nicht, dass es auch die Wähler begeistert. Oft verhält es sich sogar genau umgekehrt. Wie viele Leute mögen vergangene Woche beim Großskandal um Sigmar Gabriel mitgefiebert haben? Oder davor bei der medialen Riesenaufregung um Philipp Amthor? Ich kenne das aus Redaktionskonferenzen, wo sich Leute die Köpfe über ein Thema heißreden, das außerhalb des Konferenzraums nur mäßig interessiert. Wurde lange genug gestritten, fällt unweigerlich der Satz, dass die Diskussion zeige, wie wichtig das Thema sei. Man nennt das einen Zirkelschluss[wp]. Er kann bei Leuten, die auf das Interesse des Publikums angewiesen sind, kreuzgefährlich sein. |

| – Focus Online[3] |

Journalistische Propaganda

Staatsjournalismus (journalistische Propaganda):

| Über den Kommunismus der Grünen.

Beim Reitschuster wird schön beschrieben, dass der Staat bisher die Presse schon auf dem Geldwaschumweg der Pseudowerbung massiv finanziert (mir hatte ja mal ein Verleger gesagt, dass man solche Geschichten wie meine nicht drucken könne, weil man eben von Werbeanzeigen abhängig ist und die weg sind, wenn man unbotmäßig schreibt) und die tiefenkorrupte Journaille das natürlich gerne annimmt, und nach vorne hin heuchelt, dass sie natürlich nicht vom Kanzleramt instruiert würden), die Grünen aber nun ganz offiziell Staatsmedien forderten.[4] Die nutzen gerade aus, dass die Presse so schlecht und so coronös ist, und wollen jetzt ganz offiziel die Propagandapresse einführen (Bundestags-Drucksache 19/20790):

Der Journalismus ist nicht "unterfinanziert". Der Journalismus ist gar nicht "finanziert". Der Journalismus, genauer gesagt, die "Presse" (wenn man die Begriffe korrekt verwenden würde, Journalismus als Struktur gibt es nämlich nicht mal, aber die Grünen reden gerne dummes Zeug) ist nämlich von Staatskonstruktion her unabhängig und selbständig. Und das auch wirtschaftlich. Die eigentliche Aussage wäre: Unsere Presse ist so rotzschlecht und unsere "Journalisten" so unglaublich lausig, dass sie sich selbst nicht mehr ernähren können. Presse wird nicht finanziert, Presse soll sich selbst vermarkten, und dazu sind sie inzwischen zu dumm. Weil sie seit Jahren nur noch linken Schrott und Propaganda, Gesinnung und Erziehung drucken, und den Mist keiner mehr lesen will.

Er ist nicht krisenanfällig. Er ist dummenanfällig. Beweis: Die waren ja vor Corona schon pleite. Seit sie mit Dummen geflutet wurden. Und seit der Frauenquote. Und dabei sagen sie immer, dass an der Diversität und Frauenquote jedes Unternehmen gesunde und profitiere. Scheint wohl nicht so geklappt zu haben wie versprochen. Am Snake Oil zugrundegegangen, das man anderen verschrieben hat?

Ach, und deswegen geht man auf Blogger wie mich los und haut alles platt, was nicht gehorsam stramm links schreibt?

Natürlich hat das in der Fachcommunity "breiten Rückhalt", wenn sie leistungslos Geld bekommen soll für etwas, was keiner will und braucht.

So wie mein Blog? Goldig ist auch das:

"sind Bürgermedien, kleine Blogs ... heute schon oft die letzten verbleibenden Informationsquellen." Und gleichzeitig versucht man alles, um Leuten wie mir Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Tiefenverlogene Grüne. Letztlich geht es hier darum, die Stiftungsfinanzierung zu etablieren. Das ist dann der Weg in die Soros-Presse. Überleben wird dann finanziell nur der, der gehorsam und gefällig schreibt, was Leute wie Soros wollen. Oder was Merkel will. Denn die Finanzierung über Stiftungen, die dann steuerbegünstigt bzw. steuerfrei ist, ist natürlich die perfekte Geldwaschanlage für eine Finanzierung aus dem Staatssäckel mit Umweg über das Privatrecht. Da kann man dann die Presse durch die Waschmaschinen durch finanzieren und keiner merkt es. | ||||||||||||

| – Hadmut Danisch[6] |

Journalistisches Lügen

Therapeutisches Schreiben (journalistisches Lügen):

| Sagt Euch der Name Claas Relotius noch was? Der Fake-Reporter vom Spiegel?

Der hat nun sein erstes Interview gegeben und in gewissem Maß zum Boden zurückgefunden.

Ist aber leider hinter Paywall. Andere schreiben aber frei zugänglich daraus ab.

Weil die Quelle sehr lang ist, schreibt jeder was anderes ab. Die TAZ hat die Stelle mit dem Selbstbetrug und der psychischen Erkrankung:

Und dann, das ist - für die TAZ ungewöhnlich - sehr interessant, denn sie berichten auch über einen Lügner der New York Times[wp]:

| ||||||||

| – Hadmut Danisch[10] |

Journalistischer Feminismus

Hochvögeln im Journalismus (journalistischer Feminismus):

| Momentan geht gerade rum, dass sie bei Springer den Bild-Chef Julian Reichelt[wp] geschasst hätten, selbst bis in die New York Times[ext] (ohne JS oder im Textbrowser lesen), die das wohl angestoßen, recherchiert, rausgebraucht hat.

Der linke Tagesspiegel schreibt dazu:

Was man ihm allerdings, soweit ich das überblicken kann, nicht vorwirft, ist Vergewaltigung. Damit wären wir an dem Punkt, dass zum Vögeln immer (mindestens) zwei gehören. Und während man den Mann hier gerade hängt und hinrichtet, ist die unerwähnte Realität offenbar, dass sich erhebliche und wohl sogar große Teile der weiblichen Journaille schlicht und einfach die Karriereleiter raufvögelt. Was dann auch den Zustand und Niedergang der Zeitungen erklären würde. Ich finde das beachtlich, nachdem die ja, wie ich auch selbst, unter anderem im Journalistenkorruptionsbrennpunkt Netzwerk Recherche[wp] selbst beobachtet habe, wie die Wahnsinnigen auf den Sexismus in den Redaktionen geschimpft, wie die Furien getobt und Frauenquoten gefordert haben, das alles als böses Tun allein der Männer hingestellt haben. Ich hatte mich ja noch gewundert, wie die sich so über Sexismus und sowas aufregen können und gleichzeitig stundenlang lustvoll darin herumbohrten, dass Brüderle ein "alter Sack" sei. Für gewöhnlich gehören im Strafraum Korruption zu den Straftaten immer zweie. Korruptionsstraftaten werden immer paarweise begangen, es gibt immer einen Nehmer und einen Geber. Deshalb heißt es im Strafrecht ja auch Bestechung+Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung+Vorteilsannahme. Und wenn so einer ohne zu vergewaltigen die halbe Führungsebene über die Couch ziehen kann, dann heißt das schlicht und einfach, dass die ihn mit Sex bestochen haben. Die haben sich schlicht und einfach hochgevögelt. Und es heißt vor allem: Wir haben einen männlichen Sextäter, aber viele weibliche. Warum wird eigentlich nur er bestraft? Wenn man das Ganze kritisiert und meint, in der Redaktion wird nicht gevögelt (warum eigentlich auch nicht?), dann müsste man sie alle rausschmeißen, auch die Frauen. Aber die sind ja sakrosankt, und die Frauenquote wäre dahin, wenn man neben dem Hahn noch alle Hennen feuert. Was aber durchaus den Eindruck belegt, den ich auf diesen Journalistenkonferenzen schon öfters hatte, der sich mir schon oft aufgedrängt hat: Das ist im Journalismus gang und gäbe, dass sich Frauen hochvögeln, denn da laufen viele rum, die verdammt gut aussehen, aber doof wie eine Matratze sind, und denen man förmlich ansieht, anhört, anmerkt, dass das beste, was sie können, das Blasen ist. Denken, Recherchieren, Formulieren, Schreiben jedenfalls nicht. Und schon oft hatte ich da den Eindruck, dass da vor allem die auf Feminismus und Frauenquote machen und den Sexismus beklagen, die entweder Lesbe oder für den intraredaktionellen Fickmarkt zu lesbisch, zu hässlich oder zu alt sind. Oder wie man so schön sagt: Das schlimmste an der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz ist, dabei übergangen zu werden. Das erträgt keine. Mir ist das ja auch schon öfters aufgefallen, dass auf manchen (nicht auf allen) dieser Journalistenkonferenzen auffallend hübsche junge Frauen rumlaufen, die genauso auffallend aber oft auch doof wie Sägemehl sind. Und es fällt ebenso auf, dass die Protagonistinnen der Quote und des Feminismus in der Regel so hässlich oder so alt sind, das man die nicht mehr auf die Couch nehmen würde. Da drängt sich das auch für den Außenstehenden förmlich auf, was da abläuft und wie die Konkurrenzsituation da ist. Wenigstens wissen wir jetzt, wie der Niedergang der Presse verlief. Den Mann hängt man und die Frauen bedauert man. Arme Opfer. | ||

| – Hadmut Danisch[12] |

Journalistische Schmutzkampagnen

Kampagnendreck (journalistische Schmutzkampagnen):

| Es geht gerade eine Kampagne durch die Presse und die Social Media, um grüne Politikerinnen[wp] davor zu schützen, wegen ihres Körperumfangs oder ihres schlechten Englischs kritisiert zu werden.

Hatice Akyün auf Tagesspiegel:

Ähnlich Verena Maria Dittrich auf n-tv: Stoppt endlich das Baerbock-Bashing!

Bedenkt man, wie die Presse mit Donald Trump umging, ist nicht nur die Doppelmaßstäbigkeit erstaunlich, sondern vor allem deren Spreizweite. Was mir aber an allen diesen - fast nur von Frauen geschriebenen - Kampagnendingern auffällt, ist wieder diese völlige Rationalitätsblindheit. Die Schreibsen sind nicht in der Lage, auch nur eine Indirektion weit zu denken. Eigentlich denken sie gar nicht, sondern werten das alles nur innerhalb ihrer eigenen Erlebenssphäre, nämlich des Emotionalen. Es wird nur als Häme wahrgenommen, und schon den Sinngehalt kapieren sie nicht. Ich könnte mich nicht erinnern, dass Günther Oettinger jemals damit angegeben hätte, in England studiert zu haben. Annalena Baerbock dagegen hat einfach gar nichts vorzuweisen, keinen Beruf, keine berufliche Tätigkeit, kein reguläres abgeschlossenes Studium, einfach gar nichts - außer eben diesem "Master-Studium" in London, von dem kein Mensch weiß, was genau sie da eigentlich studiert haben will, und wann in ihrem Vordiplomsstudium in Deutschland oder Hauptdiplomsstudium in London überhaupt jemals ein Leistungsnachweis wie eine Prüfung oder ein erstellter Text wie eine Masterarbeit erbracht wurde, oder das reine Anwesenheitsstudien gewesen waren. Sie behauptete, sie "käme vom Völkerrecht", während Habeck - immerhin Studium abgeschlossen, promoviert, Bücher mutmaßlich selbst geschrieben - nur Schweinemelker sei. Baerbock dagegen wartet mit einer abgebrochenen Promotion unbekannten Fortschrittzustands, gemogelten Lebensläufen und einem plagiierten Buch auf. Das einzige, was an Baerbock bisher überhaupt noch Bestand hat, was nicht als als Lug und Trug aufgeflogen ist, ist dieses angebliche Masterstudium in London. Das auch nur deshalb noch hält, weil die LSE darum das ganz große Geheimnis macht und sich nicht dazu äußern will, nicht mal erklärt, wie Baerbock überhaupt an dieses Studium kam, dessen formale Aufnahmeanforderungen sie nicht erfüllt, genausowenig wie nachvollziehbar ist, wie sie sich hier als Doktorandin hatte anmelden können. Das Problem ist, dass nach deutschem Recht jeder einfach so behaupten kann, dass er einen Abschluss in irgendwas hat, auch Promotion und so weiter, und dabei in der Öffentlichkeit nie derjenige beweispflichtig ist, der den Abschluss behauptet, sondern die Beweispflicht bei dem liegt, der ihn anzweifelt - obwohl er keinerlei Auskunftsanspruch hat. Unsere Rechtsordnung schützt den Hochstapler. Anders im Bewerbungsgespräch im privaten oder öffentlichen Sektor, da muss man seine Abschlüsse vorlegen (außer man wird Verfassungsrichterin, da muss man gar nichts vorlegen). Baerbock hat bis heute nur je einen Ausschnittsfotofetzen ihrer angeblichen Zeugnisse vorgelegt. Warum eigentlich? Was gibt es auf einem Zeugnis zu verbergen, was belegen würde, was sie sowieso zu haben behauptet? Von Baerbock bleibt bei einer Nachprüfung gar nichts außer diesem dubiosen London-Studium übrig, und zu dem ist einfach gar nichts in Erfahrung zu bringen. Ein Geisterstudium. Und dann fällt es durchaus auf, wenn ihr Englisch nicht dem entspricht, was man von jemandem erwarten würde, der nicht nur in London studiert, sondern schon als Schülerin ein Jahr in den USA verbracht haben will. Vor allem, weil sie ja mit Lebenslauf und Buch schon nicht als wahrheitsliebend aufgefallen ist. Das Englisch wäre ja kein Problem, wenn sie entweder die Wahrheit sagen oder kein London-Studium behaupten würde. Umsomehr, als sie Außenministerin wurde, während man schon von den normalen diplomatischen Mitarbeitern exzellente Sprachkenntnisse verlangt. Was soll überhaupt dieser dämliche Vergleich mit den türkischen Vornamen?

Das ist vor allem deshalb äußerst dubios, weil es im arabischen und umliegenden Kulturraum immer ganz viele unterschiedliche Aussprachen gibt. Heißt es Muselman, Moslem oder Muslim? Salam, Salem oder Shalom? Ahmad oder Achmed? Oder doch Amadou? Mohamad, Muhamad, Mohammed, Mehmet oder Mahmoud? Sliman, Salman oder Suleyman? Und jetzt auf einmal soll da ein Vorname sein, Cem, der nur eine einzige, für alle verbindliche, exakte Aussprache hat? Was für einen Quatsch tischen die uns da gerade auf?

Mir fällt vor allem wieder auf, dass diese Leute überhaupt nicht rational denken, sondern allein so emotional, genauer gesagt, in Rudelmechanik und Hierarchiestufen denken. Die Sorte Leute, die bei mir den Eindruck hinterlässt, als fehle was im Hirn. Presse ist praktisch Schrott. Überflüssiger Müll und Kampagnendreck. Kann weg, braucht man nicht mehr. | ||||

| – Hadmut Danisch[15] |

Ein Leser schreibt zur Causa Baerbock.

Also erstens war es bei Kohl wirklich nicht ein komisches Studium in London, was er als einziges intellektuelles Ergebnis von 41 Jahren Leben vorlegen konnte. Kohl hatte sicherlich seine Schwächen und Lücken, aber der hatte immerhin Studium, Promotion und politische Erfahrung, und hat sich über Partei, Landtag, Ministerpräsident, Opposition hochgearbeitet, und kam nicht einfach aus dem gar nichts und wollte direkt Kanzler werden. Der hatte halt nicht nur Schwächen und Lücken, der konnte immerhin auch was vorlegen. Baerbock hat bis heute einfach gar nichts vorgelegt als zwei nur Schnipselfotos eines Vordiplom- und eines dubiosen Masterzeugnisses. Baerbock ist eine Nullperson, deren einziges Asset ein angebliches London-Studium von so ungefähr einem Jahr ist, bei dem man nicht weiß, was es war und wie das zu ihrem Englisch passt. Es ist mir überhaupt nicht nachvollziehbar, wie man Baerbock auch nur im Ansatz mit Kohl vergleichen kann. Aber selbst wenn: Kohl musste ja nun wirklich unendlich viel Spott akzeptieren. Eben auch "Birne" und jede Menge Satire und Spottsendungen. Damals gab's ja sogar eine Fernsehserie im Öffentlich-Rechtlichen mit Schaumstoffknautschfiguren von Politikern. Oder waren die aus Gummi? Bei Kohl wurde grenzenlos gespottet. Die komischen Politprinzessinnen von heute soll man gar nicht mehr anrühren dürfen, nicht mehr die geringste Kritik äußern. Außerdem war Kohl Kanzler und nicht Außenminister. Außenkontakte waren nicht dessen erste Aufgabe. Dafür hatten wir Genscher. Genscher räumte zwar auch ein, dass er kein Englisch kann.[ext] Aber der behauptete auch nicht, in London studiert zu haben. Aber auch Genscher hatte - trotz Nachkriegszeit - immerhin ein Studium und eine Parteilaufbahn. Und auch Genscher musste jede Menge Spott ertragen, allein die Ohren. Genschman[wp]. Das wissen heute viele gar nicht mehr, wie derbe der Spott früher in den 80er, 90er Jahren mal war. Sowas wie Baerbock, einfach aus dem Nichts zu kommen, kein Erfahrung zu haben, keinen Beruf zu haben, keinen greifbaren Lebenslauf zu haben, und überhaupt nichts auf den Tisch zu legen, und dann gleich Kanzler werden zu wollen und Außenminister zu werden, sowas gab es bisher nicht. | ||

| – Hadmut Danisch[16] |

| Die Baerbock-Verteidiger fahren gerade so eine Kampapgne, dass Deutsche Baerbock nicht wegen ihres Englisch kritisieren könnten, weil Deutsche sich ja selbst nicht integrieren würden und bis heute türkische Namen nicht aussprechen könnten. Was mir unverständlich ist, weil ich zwar weder türkisch noch arabisch spreche, aber zumindest weiß, dass es die Namen - wie beschrieben - dieses Kulturraumes in jeweils unzähligen Variationen gibt. Ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass die nur sehr wenige Grundnamen haben, und auch deshalb so stark variieren, so viele Leute eine Variante von Mohammed als Vornamen haben. [...]

Es ist also naheliegend, dass die Variantenstreuung der Vornamen in diesem Kulturraum eng mit der Streuung innerhalb der semitischen Sprachen zusammenhängt. Schon deshalb erscheint es mir unglaubwürdig, wenn jemand daherkommt und behauptet, es gäbe genau eine richtige Aussprache für einen Vornamen, und die Deutschen würden sie nicht beherrschen. Was natürlich von den Fragen ablenkt, a) warum und b) woher Deutsche die korrekte Aussprache türkischer Vornamen beherrschen sollten, wenn sie nicht zufällig jemanden dieses Namens persönlich kennen. Wobei mir schon mindestens drei bis neun Dutzend Menschen mit Vornamen des Variantengroßraumes Mohammed begegnet sind, und jeder seinen Namen irgendwie anders aussprach. Und c), warum sie sich daran in gleicher Weise messen lassen müssten wie eine lebenslauflose Außenministerin, die von 41 Lebensjahren nicht mehr vorzuweisen hat, als die - übrigens auch nicht durch vollständiges Vorzeigen eines Zeugnisses belegte - Behauptung, ein Jahr in London studiert zu haben, und sich dabei nicht erwartungsgemäß anhört, zumal sie ja zu Schulzeiten auch ein Jahr in den USA gewesen sein will. [...] Derweil poltert gerade eine Kampagne durch die Social Media, wonach Deutsche es zu unterlassen hätten, Baerbocks Englisch zu kritisieren, weil sie ja selbst die türkischen Vornamen nicht richtig aussprechen könnten. Der Zusammenhang erschließt sich mir nicht, aber das Argument, dass die Deutschen sich nicht richtig ins Türkische integrieren würden, wurde schon vor Baerbock-Englisch erhoben und nur für diesen Zusammenhang frisch aufgewärmt. [...]

[...] Man sollte eher umgekehrt mal fragen, warum einerseits so viele als Kind nur eingewanderte Türken so gut deutsch sprechen, es aber andererseits so viele Türken gibt, die hier entweder seit über 30 Jahren leben und kaum einen Satz auf Deutsch rausbringen, oder sogar hier geboren sind und nur rudimentäres Kanak-Deutsch sprechen. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der als Kind nach Deutschland kam, weiß nicht mehr, woher, Kosovo oder irgendsowas, der mir erzählte, dass man ihn in Berlin nochmal umschulen musste, weil er an der ersten Schule, an der er war, keine Chance hatte, Deutsch zu lernen, die sprachen da alle nur türkisch, und für Deutsch bezog man mitunter Prügel. Insofern sollte man sich eigentlich davor hüten, aus der türkischen Position heraus Deutsche über die Aussprache eines türkischen Namens bezüglich seiner Konsonanten belehren zu wollen, wenn viele sogar hier geborene Türken an elementarem Satzbau scheitern. Im Deutschen pflegen wir dafür das Sprichwort "Wer im Glashaus sitzt..." Vor allem aber bin ich der Auffassung, dass es als Argument dafür, Annalena Baerbock vor Kritik an der Diskrepanz zwischen akademischem Auslandsanspruch und tatsächlichen Sprachfähigkeiten zu schützen, völlig untauglich ist. [...] Vor allem aber darf ich als Steuerzahler, Wähler und Bürger was dazu sagen, von was für Leuten wir international vertreten werden oder die wir mit Steuergeldern bezahlen müssen, insbesondere wenn es sich um eine Quoten-Doppelnullagentin wie Baerbock handelt. [...] Und so komme ich - wieder mal - zu dem eindeutigen Ergebniss, dass Presse im Allgemeinen und der Tagesspiegel im Besonderen längst nicht nur überflüssig und nutzlos geworden sind, sondern sich auf Publikumsbeschimpfung reduzieren und damit unter Null sind und ab in die Tonne können (und sollen). | ||

| – Hadmut Danisch[17] |

Journalistische Latenzzeit

Lange Leitung (journalistische Latenzzeit von 10, 20 oder 30 Jahren):

| Über den Bildungsverfall an Universitäten.

Oder: Journalismus ist, am Ende doch dasselbe zu schreiben wie der Danisch, nur 10 bis 20 Jahre später. Das ehemalige Akademikerblatt FAZ hat einen Jammerartikel über den intellektuellen Absturz ihrer Ex-Klientel, ein Student beklagt sich darüber, dass sie an den Universitäten alle so doof geworden sind: Bildungsverfall an der Uni: Es droht gleichmäßig verteilter Stumpfsinn.[18] [...] So langsam bekommen einige richtig Angst vor der Dummheit ihrer Generation. Sie machen es mit der Bildung wie die Grünen mit der Energie: Sie schmeißen das Bewährte aus ideologische Gründen weg, bevor sie etwas Neues haben, das das Alte ersetzen kann. Eigentlich schreibt der nichts anderes, als was ich hier seit 20, besonders intensiv seit 13 Jahren beschreibe. Mich hat man dafür als "rechten Blogger" beschimpft und ausgesetzt. Inzwischen ist die FAZ selbst an diesem Punkt angekommen. Es ist nicht so, dass Journalisten nichts merken. Aber sie haben eine etwa 20 Jahre lange Leitung, es dauert 20 Jahre, bis bei denen etwas ankommt. Manche Topfpflanzen und nicht wenig Gartengemüse hat eine schnellere Auffassungsgabe als der deutsche Journalismus. Nicht einmal mit Nadelbäumen sollten sie sich anlegen. Immerhin. 20 Jahre. Bei der Süddeutschen hatte ich mal in Sachen IT-Sicherheit eine 30 Jahre lange Leitung festgestellt.[19] Die schrieben nämlich das, wofür ich als Verschwörungstheoretiker hingestellt wurde. Leute, das wird noch sehr, sehr finster am Standort Deutschland. |

| – Hadmut Danisch[20] |

Korrumpierung des Journalismus durch Einfluss US-amerikanischer GONGOs

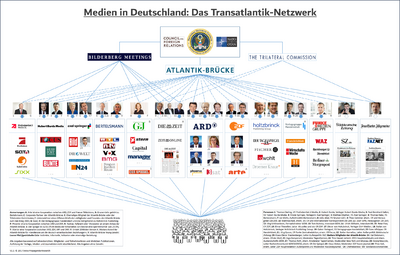

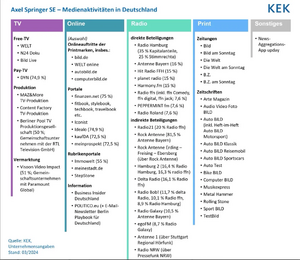

Die flächendeckende Korrumpierung innerhalb des Mediensektors in europäischen Klientelstaaten des Imperiums USA ist die logische Konsequenz der finanziellen Transferleistungen von dessen GONGOs an die dortigen Medien:

Anscheinend wurde die Presse im großen Maßstab von den US-Sozialisten bestochen.

Was schon die Frage aufkommen lässt, ob Putin vielleicht einfach die Wahrheit gesagt habe (auch wenn von einer Russin gepostet, sie hat da eindeutig einen Punkt):

Ich hatte ja schon gelegentlich kommentiert, dass die ZDF-Sendung Die Anstalt[wp] eine enorme Bandbreite von sehr gut bis katastrophal schlecht hat, je nachdem, wer gerade die Sendung schreibt. Man hat tatsächlich einen Ausschnitt von 2014 gefunden, in dem sie mal gut waren:

Und da geistert ja schon seit Jahren diese Graphik durch die Social Media (Quelle[ext]): Oder auch im Text, siehe hier:

Sehr erstaunlich ist auch diese lange Liste von - angeblichen - Ausgaben der USAID (anklicken, sehr langer Text):

Allein: Ich glaube das so nicht. Wenn da steht

Dann erweckt das bei mir den Eindruck, dass das nur alberne Tarnbezeichnungen für die Buchhaltung sind, die sich nach dem üblichen Blödsinn anhören sollen, und in Wirklichkeit hochkriminelle Untreue, Schmiergeld, Sabotage drin stehen sollen. Die könnten da ja schlecht reinschreiben, dass sie deutschen Politikern die Taschen voll gemacht haben. Bei dieser "Harley Quinn" könnt Ihr noch mehr nachlesen, die hat einige interessante Informationen zusammengetragen.

Man darf in der Konsequenz annehmen, dass alle, ausnahmslos alle "Mainstream-Medien" - oder auch das, was die Juristen gerne die "institutionalisierte Presse" nennen, korrupt und korrumpiert sind. Ich will damit nicht sagen, dass alle korrupt und bestochen sind. Aber die, die es nicht sind, lässt man ja erst gar nicht hochkommen und bekämpft sie mit allen Mitteln - so, wie beispielsweise mich. Denkt nur mal an das Affentheater mit dem Presseausweis. Es dürfte inzwischen längst klar sein, dass Dinge wie Presseausweis oder Bundespressekonferenz soviel wie "US approved" bedeutet. Natürlich im linken, sozialistischen Sinne. Wir sollten uns mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass unsere gesamten Medien - Rundfunk, Presse - und das Parteiensystem (AfD wohl ausgenommen, da ist denen wohl etwas entglitten), auch die Universitäten, ein einziger Fake ist und das alles nur eine "Demokratiefassade" ist. Noch vor vier Wochen wäre man für so eine Einschätzung als durchgeknallter Verschwörungstheoretiker an die Wand genagelt worden, aber inzwischen mehren sich die Hinweise und Aussagen, die genau darauf hinauslaufen, und es eher als Verschwörungstheorie erscheinen lassen, dass es nicht so sei. Und damit ließen sich dann auch die Angriffe gegen die "alternativen Medien" (wie mich) in dieses Schema einfügen, nämlich den Versuch, das gesteuerte Meinungsmonopol zu erhalten. Und dasselbe korrupte Gesindel behauptet jetzt gerne, USAID hätte doch nur Essen und Medizin an die Hungernden verteilt:

Und es mehren sich die Anzeichen, dass das ganze Klimagehampel eine PsyOp der USA[wp] ist:

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| – Hadmut Danisch[35] |

Einzelnachweise

- ↑ Gegenwart und Zukunft des Journalismus: Die Zeit der Neutralität ist vorbei, Der Spiegel am 11. Juni 2020 (Ein Debattenbeitrag von Philipp Oehmke)

Christian Meier: Zukunft des Journalismus: Der Neutralitätskomplex ("Der Journalismus und sein Neutralitätskomplex"), Die Welt am 18. Juni 2020- Auszug: Mit einem Kommentar des New York-Korrespondenten Philipp Oehmke, der nicht nur diagnostizierte, die Zeit der Neutralität sei vorbei, stellte dieser sich gleich selbst an die Spitze dieses Trends und schrieb, wer heute noch auf einen "Ausgewogenheitsanspruch" poche, sei "selbstgefällig und denkfaul", zudem "moralisch indifferent" und produziere Journalismus, der "uninteressant und unaufrichtig" sei.

- ↑ Laszlo Trankovits: Mediendämmerung: Warum gute Journalisten schlechten Journalismus machen, Tichys Einblick am 28. Juni 2020

- Anreißer: Wie aus der Berufskrankheit der Hybris der alltägliche Machtmissbrauch wurde.

- ↑ Jan Fleischhauer: Selbstbetrug unter Journalisten: Wenn Medien einfach eine Welt erfinden, Focus Online am 11. Juli 2020

- ↑ Boris Reitschuster: Im Corona-Windschatten: Grüne fordern Staatsmedien, 14. Juli 2020

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5

Bundestags-Drucksache 19/20790[ext]

Bundestags-Drucksache 19/20790[ext]

- ↑ Hadmut Danisch: Die Einführung von Propagandastaatsmedien, Ansichten eines Informatikers am 14. Juli 2020

- ↑ Erfundene Wirklichkeit: Ich hatte nicht mehr das Gefühl, eine Grenze zu überschreiten, reportagen.com am 1. Juni 2021

- Anreißer: Claas Relotius stürzte im Dezember 2018 den deutschsprachigen Journalismus in eine Krise. Nun äussert er sich erstmals öffentlich im Interview mit Margrit Sprecher und Daniel Puntas Bernet.

- ↑ Steffen Grimberg: Claas Relotius im Interview: Ich habe den Journalismus missbraucht, Neue Zürcher Zeitung am 1. Juni 2021

- Anreißer: Er war ein gefeierter Journalist, dann stürzte er das Nachrichtenmagazin "Spiegel" Ende 2018 in eine tiefe Krise. Der Reporter hatte immer und immer wieder mit seinen Texten betrogen. In einem ersten Interview erklärt er sich.

- ↑ 9,0 9,1 Steffen Grimberg: Ex-"Spiegel"-Reporter Relotius: Schreiben als Selbstbetrug, taz am 2. Juni 2021

- Anreißer: Ex-Journalist Claas Relotius hat seine Reportagen zum Teil frei erfunden. Jetzt begründet er es mit seiner psychischen Krankheit. Ist das glaubwürdig?

- ↑ Hadmut Danisch: Ist Annalena Baerbock psychisch krank?, Ansichten eines Informatikers am 4. Juni 2021

- ↑ Joachim Huber, Kurt Sagatz: "New York Times" über Springer-Konzern: Sex, Lügen und Julian Reichelt, Tagesspiegel am 18. Oktober 2021

- Ein Artikel in der New York Times zeichnet ein Sittenbild des Medienhauses Axel Springer. "Sex, Journalismus und Firmengelder" würden miteinander vermischt.

- ↑ Hadmut Danisch: Hochvögeln im Journalismus, Ansichten eines Informatikers am 19. Oktober 2021

- ↑ 13,0 13,1 Twitter: @Tagesspiegel - 18. Dez. 2021 - 19:00 Uhr

- ↑ In Vino Verena Stoppt endlich das Baerbock-Bashing!, n-tv am 18. Dezember 2021

- ↑ Hadmut Danisch: Die Baerbock-Verteidiger, Ansichten eines Informatikers am 19. Dezember 2021

- ↑ Hadmut Danisch: "Birne" konnte auch kein Englisch, Ansichten eines Informatikers am 20. Dezember 2021

- ↑ Hadmut Danisch: Zur Aussprache des Vornamens von Cem Özdemir, Ansichten eines Informatikers am 20. Dezember 2021

- ↑ Oskar Mahler: Bildungsverfall an der Uni: Es droht gleichmäßig verteilter Stumpfsinn, FAZ am 21. Dezember 2024

- ↑ Hadmut Danisch: Pegasus und die erstaunliche Auffassungsgabe der Süddeutschen im Allgemeinen und des Georg Mascolo im Besonderen, Ansichten eines Informatikers am 11. Februar 2022 ("Geliefert wie bestellt. Lieferzeit: 30 Jahre.")

- "Die Laufen der Realität echt um 30 Jahre hinterher. Ein Gummibaum bekommt es schneller mit.

- In der DDR kam man schneller an einen Trabbi als im heutigen Deutschland an eine Zeitung, die Kryptovorgänge beschreibt. Wenn man bei der Geburt eines Kindes den Trabbi bestellte, gab's den zum 18. Geburtstag. Die Süddeutsche wäre noch nicht so weit, die gäbe es dann zum 30. Geburtstag. Nur dass der Trabbi vor seiner Auslieferung die Leute dabei auch nicht als Verschwörungstheoretiker beschimpft."

- ↑ Hadmut Danisch: Sie sind alle so doof. Gleichmäßig doof., Ansichten eines Informatikers am 28. Dezember 2024

- ↑ @wikileaks - 6. Feb. 2025 - 15:01 Uhr

- ↑ @politblogme - 7. Feb. 2025 - 18:19 Uhr

- ↑ @Spitze_Zunge_ - 7. Feb. 2025 - 18:25 Uhr

- ↑ Wolfgang Bittner: Der Einfluss der US-Netzwerke auf Politik und Medien in Deutschland: Atlantik-Brücke, Münchner Sicherheitskonferenz, Atlantic Council usw.; Neue Rheinische Zeitung am 13. Februar 2019

- Erstveröffentlichung bei KenFM: Der Einfluss der US-Netzwerke auf Politik und Medien in Deutschland: Atlantik-Brücke, Münchner Sicherheitskonferenz, Atlantic Council usw.[archiviert am 6. Februar 2019], KenFM am 2. Februar 2019

- ↑ @Spitze_Zunge_ - 7. Feb. 2025 - 8:41 Uhr

- ↑ @RonPaul - 6. Feb. 2025 - 21:03 Uhr

- ↑ @Spitze_Zunge_ - 7. Feb. 2025 - 17:56 Uhr

- ↑ @Spitze_Zunge_ - 7. Feb. 2025 - 17:30 Uhr

- ↑ @Spitze_Zunge_ - 7. Feb. 2025 - 11:33 Uhr

- ↑ @Spitze_Zunge_ - 7. Feb. 2025 - 13:25 Uhr

- ↑ @GertEwen - 7. Feb. 2025 - 4:12 Uhr

- ↑ @JoJoFromJerz - 8. Feb. 2025 - 4:53 Uhr

- ↑ @ActaKlonovsky - 7. Feb. 2025 - 13:50 Uhr

- ↑ @Luigi01062010 - 7. Feb. 2025 - 4:53 Uhr

- ↑ Hadmut Danisch: Flächendeckende Korruption der Presse und des Rundfunks, Ansichten eines Informatikers am 8. Februar 2025

Querverweise

- Journaille

- Journalist

- Haltungsjournalismus

- Neojournalismus

- Qualitätsjournalismus

- Auftragslüge

- Fall Relotius

- Mietgriffel

- Presseausweis

- Systempresse

Netzverweise

- Hadmut Danisch: Von Fäulnis und Verwesung des Journalismus, Ansichten eines Informatikers am 16. Juli 2020

- Eigentlich gibt es keinen lebenden Journalismus mehr. Es ist eher so eine Art Nekrose[wp]. Oder: Wie Linken einfach alles, restlos alles, kaputt machen und zerstören. [...]

- Wie immer ziehen die Linken, die Geisteswissenschaftler, die Schwätzer eine Schneise der Vernichtung hinter sich her. Was sie anfassen, wird zu Müll. Diesen "Journalismus", oder das, was von ihm noch übrig ist, braucht kein Mensch mehr. Kann weg.

Verfassungsschutz droht freier Presse: Die Woche COMPACT - COMPACTTV (12. Juli 2020) (Länge: 31:53 Min.)

Verfassungsschutz droht freier Presse: Die Woche COMPACT - COMPACTTV (12. Juli 2020) (Länge: 31:53 Min.)- Boris Reitschuster: Blick aus Polen: Deutsche Medien schaffen sich ihre eigene, alternative Realität, Tichys Einblick am 29. Mai 2019

- Anreißer: "Die Grünen regieren die Welt, und es hat keinen Rechtsruck gegeben in der EU" - dieses Bild herrsche in Funk und Presse in der Bundesrepublik, klagt die polnische Journalistin Doleśniak-Harczuk[ext]. Sie sieht Deutschland auf einem Sonderweg - und die Meinungsvielfalt bei uns viel bedrohter als in Polen.